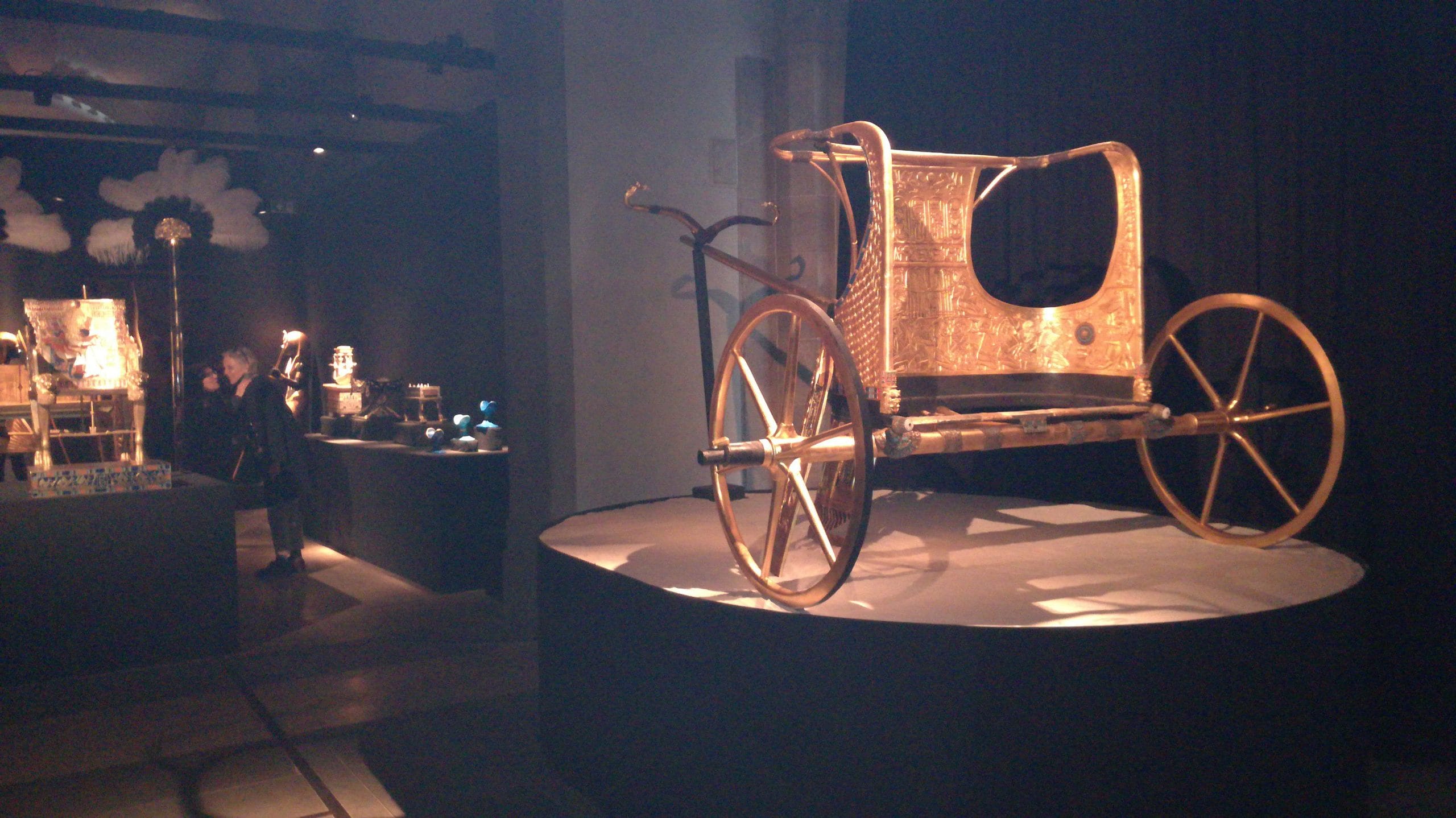

“Tutankhamon: viaggio verso l’eternità” è il titolo della mostra aperta nella Galleria delle Carrozze, a Palazzo Medici Riccardi, fino al 2 giugno 2020.

“Tutankhamon: viaggio verso l’eternità”, a cura di Maria Cristina Guidotti, già curatrice del Museo Egizio di Firenze, e di Pasquale Barile, presidente della Ancient World Society, è una mostra itinerante che sta facendo il giro del mondo. Si fermerà in Italia per due anni. Ed è appena atterrata a Firenze.

Il suo obiettivo? Avvicinare al fascino della cultura egizia.

Un grande esercizio di public relations del governo egiziano? Forse. E’ innegabile però che la cultura degli antichi egizi affascini tutti, da secoli.

Oppure si tratta di un’operazione puramente commerciale? Andiamo a vederla, questa “Tutankhamon: viaggio verso l’eternità”.

Appena entrati, subito si capisce che gli oggetti in mostra sono copie. Gli originali infatti sono la maggior attrazione del Museo Egizio del Cairo. Però.

Però non sono troppo “patacche”. Inoltre la mostra è strutturata con supporti multimediali. E così l’avatar di Howard Carter, l’inglese che scoprì la tomba inviolata di Tutankhamon, ci accompagna raccontandoci i fatti salienti della sua avventura. Con frasi brevi ed efficaci. Che rendono tutto facilmente comprensibile. In più, l’allestimento è pensato anche per i bambini.

Ovunque sfavilla l’oro. Gli oggetti, tra i quali la celeberrima maschera funeraria, e il trono, sono impressionanti. E anche se sono riproduzioni, sono riproduzioni realizzate da artigiani egiziani abili. E si vede. L’oro- mi dicono – è vero, e le decorazioni sono tutte realizzate a mano, con tecniche antiche.

Addentrandosi nella visita si scopre poi che in mostra ci sono anche oggetti autentici, in prestito dal Museo Archeologico di Firenze (il secondo più importante di Italia, dove si è da poco conclusa una mostra sulle mummie veramente interessante).

Gli oggetti del museo servono a mostrare i corredi delle persone normali. E di contro, ad esaltare il fasto stratosferico di quello di Tutankhamon.

Ci sono state 32 dinastie nella storia millenaria dell’Egitto. Tutankhamon appartiene alle 18esima. Cioè sale al trono nel 1333 avanti Cristo. Quando ha 9 o 10 anni. Non si sa di chi fosse figlio. Forse della famosamente bella Nefertiti. Ma gli alberi genealogici dei faraoni sono intricatissimi e i matrimoni tra consanguinei, normali. Sarà forse per questo che Tutankhamon soffriva di malattie orribilmente deformanti, come mostra una ricostruzione impressionante nella parte finale della mostra?

Comunque se siete curiosi di approfondire un pò, i saggi in catalogo vi aiuteranno a farvi strada tra le varie generazioni dei suoi antenati.

Regna poco, Tutankhamon. Solo 9 anni. Muore quindi giovanissimo, e non si sa di cosa. Fu ucciso dal suo successore, che forse era suo nonno?! O cadde da cavallo?

Certo è che gli danno una sepoltura incredibilmente fastosa e ricca. O forse rientrava nella norma per un faraone? Non è dato saperlo.

Perchè la tomba di Tutankhamon è l’unico esempio di sepoltura reale con corredo ritrovata intatta. E’ proprio con la 18esima dinastia infatti che non si costruiscono più piramidi (troppo visibili per i ladri) e si comincia a nascondere le sepolture scavando sottoterra nella roccia.

Il fatto che nessuno prima di Carter avesse trovato la tomba di Tutankhamon vuol dire che ne emersero non solo oro a chili, e gioielli straordinari, ma anche, in 50 tra bauli e cofanetti, abiti (compresi perizomi, cioè mutande!), scarpe (per esempio un paio di sandali d’oro niente male), strumenti musicali, giochi (il senet, che è il più antico gioco al mondo), cibi (miele, frutti, mandorle, datteri, lenticchie, vino), archi e frecce, mobili, e tanti oggetti “magici” a protezione contro i predatori.

E guarda caso, è proprio un oggetto sacro del sepolcro di Tutankhamon, cioè l’Arca del dio Hanubis, che ha ispirato George Lucas e Stephen Spielberg per il loro famosissimo film “I predatori dell’arca perduta”.

Insomma, a visitare “Tutankhamon: viaggio verso l’eternità”,nonostante si tratti di repliche, ci si diverte e si impara. E i bambini e i ragazzi si innamoreranno della storia.

Dulcis in fundo, al termine della mostra, una sala con vari manichina spiega efficacemente come venivano create le mummie. E poi si può fare un’eperienza di Realtà Virtuale veramente immersiva nel viaggio verso l’eternità di Tutankhamon.

Margherita Abbozzo

Tutankhamon: viaggio verso l’eternità, a Palazzo Medici Riccardi – Galleria delle Carrozze, dal 15 febbraio – 2 giugno 2020. Il biglietto è caro. Ma ci sono 3 giornate ad ingresso gratuito per i residenti della Città metropolitana di Firenze: il 2 marzo, 6 aprile e 4 maggio.

Coltivare e saper rendere. Per questo concludo con qualche nota tecnica importante.

Coltivare e saper rendere. Per questo concludo con qualche nota tecnica importante.