Roma, l’anno 2023 si apre con la notizia di un nuovo record relativo al riscaldamento dell’Oceano accompagnato da un aumento della stratificazione e dalla variazione di salinità delle acque che prefigurano quale sarà il futuro del mare in un clima in continuo riscaldamento.

Secondo lo studio Another year of record heat for the oceans, pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Science, nel 2022, per il settimo anno consecutivo, il contenuto termico delle acque dell’oceano ha segnato un nuovo record.

L’articolo firmato da un team internazionale di 24 ricercatori di 16 istituti, tra cui Simona Simoncelli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Franco Reseghetti dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) analizza osservazioni, dagli anni ’50 a oggi, appartenenti a due dataset internazionali: il primo dell’Institute of Atmospheric Physics (IAP) della Chinese Academy of Sciences (CAS), il secondo del National Centers for Environmental Information (NCEI) della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). “I dataset, IAP e NCEI, sono consistenti ed entrambi mostrano un valore record di calore accumulato nei primi 2000 m di profondità dell’oceano nel 2022”, commenta Tim Boyer della NCEI/NOAA.

Nello specifico, il contenuto di calore dell’oceano (OHC, Ocean Heat Content) stimato nel 2022 tra la superficie e i 2000m di profondità, è aumentato di circa 10 Zetta Joule (ZJ), rispetto al valore record raggiunto nel 2021, equivalenti a circa 100 volte la produzione mondiale di elettricità nel 2021, circa 325 volte quella della Cina, 634 volte quella degli Stati Uniti e poco meno di 9.700 volte quella dell’Italia. Per dare un’idea della enormità del valore di energia accumulato, 10 ZJ di calore possono mantenere in ebollizione 700 milioni di bollitori da 1,5 litri di acqua per tutta la durata dell’anno.

Il professor Lijing Cheng dell’Accademia Cinese delle Scienze, nonché primo autore del lavoro, ha così commentato questi risultati: “Il riscaldamento globale dell’oceano continua e si manifesta sia con nuovi record del contenuto termico delle acque ma anche con nuovi valori estremi per la salinità. Le aree già salate diventano ancora più salate mentre le zone con acque più dolci diventano ancora meno salate: c’è un continuo aumento dell’intensità del ciclo idrologico”.

Tre indicatori chiave del cambiamento climatico relativi all’oceano confermano il continuo aumento della temperatura in abbinamento a livelli sempre più elevati di salinità e all’aumento della sua stratificazione, ovvero la separazione dell’acqua in strati che può ridurre fino ad annullare il rimescolamento gli scambi tra la superficie e le zone più profonde.

I dati del 2022 confermano che tutti questi fenomeni continuano su scala globale anche se non in modo omogeneo nei vari bacini. Tra le tante conseguenze, l’aumento della salinità e della stratificazione dell’Oceano può alterare il modo in cui il calore, il carbonio e l’ossigeno vengono scambiati tra l’oceano e l’atmosfera. Questo è un fattore che può causare la deossigenazione all’interno della colonna d’acqua che suscita forte preoccupazione, non solo per la vita e gli ecosistemi marini, ma anche per gli esseri umani e gli ecosistemi terrestri.

Tutto ciò contribuisce a ridurre la biodiversità marina, inducendo ad esempio specie ittiche importanti a spostarsi, provocando situazioni critiche nelle comunità dipendenti dalla pesca e la loro economia, originando quindi un effetto a catena sul modo in cui le popolazioni interagiscono con il proprio ambiente circostante.

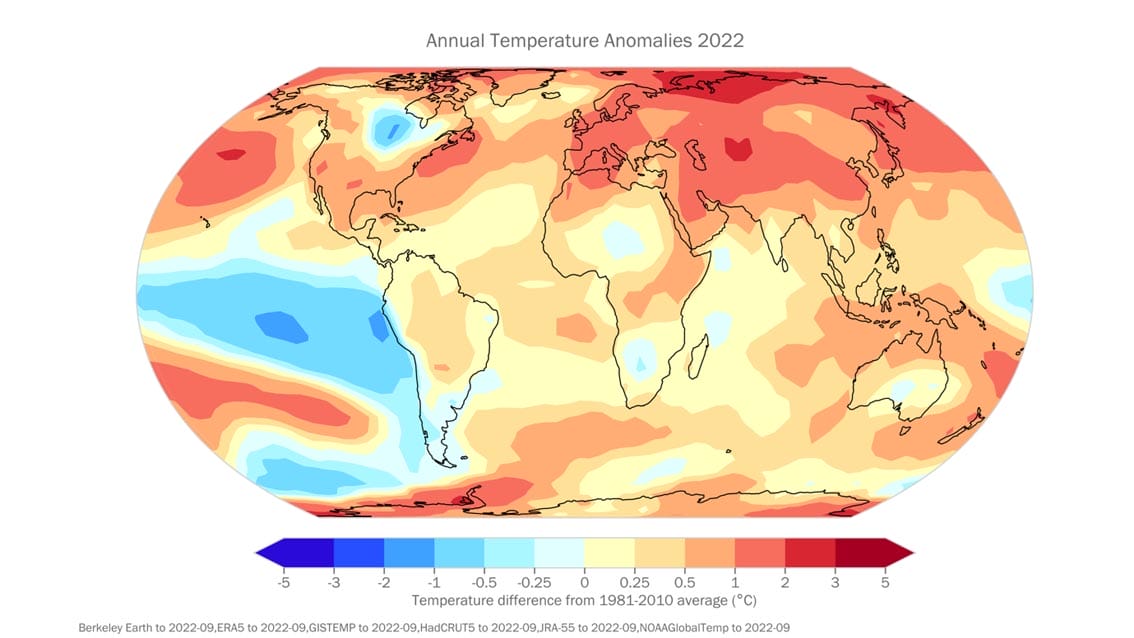

Al tempo stesso, anomalie a livello meteorologico sono state ben evidenti nel 2022, che sarà ricordato per le ripetute ondate di calore in particolare nell’Europa occidentale con nuovi record di temperature atmosferiche in molti periodi dell’anno combinate ad una significativa riduzione delle precipitazioni. La conseguente siccità in queste aree ha influito negativamente non solo sulle attività agricole ma anche sulla qualità della vita delle persone (per gli elevati consumi energetici per la climatizzazione e per la produzione dell’energia elettrica stessa), aumentando anche il rischio di incendi. In altre aree si sono verificate invece alluvioni spesso sostenute dall’incremento di evaporazione nei mari più caldi. Tutto questo contribuisce a modificare il ciclo idrologico, rimarcando il ruolo interattivo che rivestono gli oceani.

Quanto al Mediterraneo si conferma il bacino che si scalda più velocemente tra quelli analizzati nello studio ma il contenuto di calore nel 2022 si attesta allo stesso livello del 2021 secondo le stime dello IAP-CAS (Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences). I dati del modello di rianalisi del Mediterraneo prodotti e distribuiti dal servizio marino europeo Copernicus indicano invece una sua diminuzione rispetto al 2021. Tali differenze possono attribuirsi alle diverse tecniche di elaborazione dei dati e alla loro distribuzione spazio-temporale. Variazioni di breve periodo (inter-annuali) sono comunque parte caratteristica del sistema ed ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso.